ジェイムズ・ボールドウィンは1924年8月2日にニューヨークで生まれた。生誕100周年にあたる今年は、20世紀を代表する重要人物の作品を再考するに絶好のタイミングである。エッセイ、小説、戯曲と様々な手法で生み出された作品群は、アフリカ系アメリカ人の自由への闘争を描いた痛烈なドキュメンタリーでもある。また、アメリカの公民権に関するテレビ討論会にも出演する作家としても有名であった。

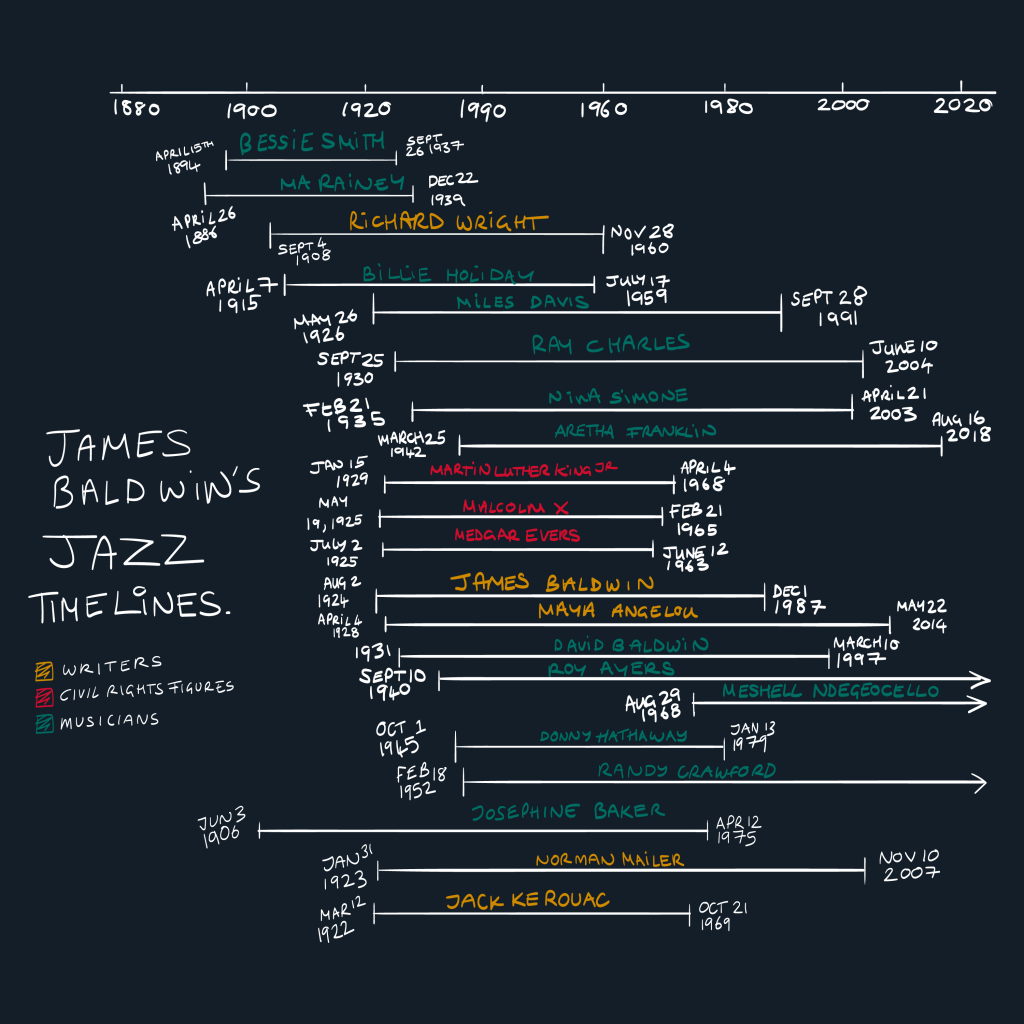

ボールドウィンは生涯を通じてジャズから深くインスパイアされ、影響を受けた。マイルス・デイヴィス、レイ・チャールズ、ニーナ・シモン、ロイ・エアーズと言った多くの伝説的ジャズ・ミュージシャンと親交があった。1940年代、作家を目指していた若き日の彼は、昼間は下働きをし、夜はグリニッジ・ヴィレッジのカフェで歌い、ギターを弾いた。

ジャズ、アイデンティティ、人種、政治に関するボールドウィンの著作は、何世代にも渡るジャズ・ミュージシャンたちにとってインスピレーションの源でもあった。そのひとつがミシェル・ンデゲオチェロの最新アルバム『ノー・モア・ウォーター:ゴスペル・オブ・ジェイムズ・ボールドウィン』だ。本アルバムは、ボールドウィンがニューヨークでの黒人生活を綴った自伝的作品『次は火だ』(1963年)にインスパイアされた、ミシェルの啓示的な音楽の旅である。

アフリカ系アメリカ人の虐げられてきた歴史に対するボールドウィンの深い洞察は、ジャズの源泉を理解しようとする全ての人にとって不朽のリソースとなる。これらの洞察、教訓、警告はボールドウィン自身の言葉で綴られている。

ジャズを文章に

ボールドウィンの小説には、ミュージシャンがしばしば登場する。彼の1962年のベストセラー小説『もう一つの国』は、人種差別によって自殺に追い込まれたジャズ・ドラマー、ルーファス・スコットの物語である。ボールドウィンはニューヨーク・タイムズ紙にこうコメントしている。「私はどちらかと言うと、ジャズ・ミュージシャンが音楽を奏でる様に筆を走らせているのです」と。

彼はまた、ベッシー・スミスやマ・レイニーのようなブルース・シンガーについての評論や、アレサ・フランクリンのようなゴスペル・ミュージックやソウル・シンガーの文化的・歴史的意義についての評論も発表している。

ロイ・エアーズはボールドウィンをお気に入りの作家と公言しており、エアーズはかつてジェイムズ・ボールドウィンが弟のデヴィッドとともに住んでいたニューヨークのアパートメントに、今日に至るまで暮らしている。1940年代、デヴィッドはメロディアーズというゴスペル・カルテットで歌手として所属しており、米南部をツアーした際の日誌は、『Journey to Atlanta』(1948年)という最初のエッセイを書く際の参考資料となった。70年代から80年代にかけて、デヴィッドはニューヨークのコロンバス・アベニューにある名門ジャズ・クラブMikell’sで働いており、そこではロイ・エアーズだけでなく、アート・ブレイキーやウィントン・マルサリスにも出会っている。

ロイ・エアーズが1984年にリリースしたアルバム『イン・ザ・ダーク』には、ボールドウィンからの推薦文が封入されている。「ロイ・エアーズは医者であり、道化師であり、聖人であり、歴史家であり、恋人であり、孤独な谷間で旋律を鳴らし、死者を生き返らせる。彼の奏でる緻密な楽器の音色は、人類への愛を体現している」

すべてのジャズは諸刃の剣

「アメリカ人は積極的な感傷主義によって理解が制限されているため、アメリカの黒人は黒人の音楽を通じてのみ、黒人の物語を語ることができた。それは他の方法ではまだ語られておらず、アメリカ人の誰もが聞く準備ができていない物語である。」とボールドウィンは1951年のエッセイ『Many Thousands Gone』に記している。白人アメリカ人は、ジャズを聴くことによって黒人の弾圧の歴史をある程度理解することができるが、ボールドウィンは、音楽に込められた意味は人種的アイデンティティだけでは本質的に読み取れないと指摘した。

若いゲイの黒人作家であったボールドウィンは、人種差別と同性愛嫌悪の二重の束縛を受け、1948年、自由を求めてアメリカを逃れパリに向かった。1950年から53年にかけて、彼は恋人のスイス人画家ルシアン・ハッパーズベルガーとスイスの山中で過ごし、そこでエッセイ集 『Nobody Knows My Name』を執筆した。彼はこう書いている。「そこで、あの雪花石膏の風景の中で、ベッシー・スミスのレコード2枚とタイプライターを手に、私は子供の頃に初めて知り、何年も逃げ回っていた人生を再現しようと試み始めた。ベッシー・スミスの口調と抑揚のおかげで、私は自分が話していたであろう方法を探り出すことができた…そして、私が聞いたり見たり感じたりしたことを思い出すことができた。私はそうした感情を心の奥底へ閉じ込めていたのだ。アメリカではベッシー・スミスを聴いたことがなかった。(同様にスイカには触れたことすらなかった)…」

ボールドウィンは、人種差別が与える心理的ダメージを指摘し、黒人が汚名を着せられた自分たちの文化から疎外されること、つまり人種という拘束衣に縛られたくない黒人は、スイカやフライドチキンを食べたり、ブルースを聴いたりしないことを指摘する。ベッシー・スミスのレコードを聴いたことで、ボールドウィンは過去とのつながりを修復し、処女作『山にのぼりて告げよ』(1953年)を書き上げることができた。この小説は黒人教会の権力と複雑さについて書かれたもので、ボールドウィンが同性愛者であることへの羞恥心を抱えながら10代の説教師としての役割と折り合いをつけることに苦労した経験に基づいて描かれている。

ボールドウィンの性的趣向と彼自身のLGBTQ属性については、今日現在も多くの憶測を呼んでいる。ボールドウィンと過ごしたことのある伝記作家ジェイムズ・キャンベルは「自由奔放で性的アウトローに見えたこともあったかもしれないが、ボールドウィンは愛の理想を持ち続けた」と記している。彼はソウル・ミュージックのバラードや、アレサ・フランクリン、ダニー・ハサウェイ、ランディ・クロフォードといったアーティストが好きだった。

愛があなたの仮面を剥ぎ取る

ボールドウィンの著作は同時に警告を発している。それが白人ジャズ愛好家たちによる人種差別神話の再創造である。1950年代の「ヒップスター」と「ビート」(※ビートニク)は、バイタリティーと性的自由を表現するサブカルチャーとして、自分たちの音楽にジャズを取り入れた。ノーマン・メイラーが1957年に『白い黒人:流行通についての表面的な省察』という有名なエッセイを書いた。メイラーの主張では、ジャズは官能的で即興的、即時的なものであり、彼が言うところの「現在の燃える意識 」に訴えかける。

ボールドウィンはパリでメイラーと出会った。二人の間には称賛と友情があったが、ボールドウィンは、メイラーの論文は混乱していて、結局は侮辱的だと感じていた。ボールドウィンはメイラーとの関係をエッセイ『The Black Boy Looks at the White Boy』の中で振り返っている。彼はジャック・ケルアックの代表的な小説『路上』の一節を引用している。『路上』の白人の主人公が「黒人になりたい」と嘆く。白人の世界には「充分なエクスタシーがない…満たされた人生、喜び、刺激、暗闇、音楽、充分な夜がない」と。

ボールドウィンはこうした白人の妄想を簡潔に次のように否定している。「もちろん、客観的に考えれば、これはまったくのナンセンスであり、不快なナンセンスである。もしケルアックがハーレムのアポロ劇場のステージからこれを朗読するほど気が狂ってしまったなら、私はケルアックの立場にはなりたくない」。「クール」で「ヒップ」なものが人種的にエキゾチックなものとみなされると、白人の信奉者たちがどれほど自分たちの大切なジャズ・レコードを愛し、崇拝していようと、それは人種差別に対抗するのではなく、むしろ人種差別を再生産することになる。

ボールドウィンの警告と教訓は、半世紀以上前と同様、今日のヒップスターたちにも当てはまる。ボールドウィンにとって人種差別は私たち全員を傷つけ、愛する能力を貶める。彼は随筆集『次は火だ』でこう書いている。「愛は、私たちがそれなしでは生きられないと恐れ、その中で生きることができないと知っている仮面を剥ぎ取る。私はここで『愛』という言葉を、単に個人的な意味ではなく、望ましい在り方、あるいは神の恵みとして使っている」。音楽と人生における人間性の共有は、ボールドウィンにとって出発点ではなく、目指すべき目的地なのだ。ミシェル・ンデゲオチェロは、アルバム収録曲「Love」でこれらの言葉を音楽にしている。

黒人奴隷競売台から始まる音楽

1960年代末までに、ボールドウィンは親しい公民権活動家メドガー・エヴァーズ、マルコムX、マーティン・ルーサー・キング・ジュニアの3人が暗殺されるのを目の当たりにした。自身も暗殺されるのではないかと懸念し、神経衰弱に陥る寸前まで追い込まれた。そこで彼はサン・ポール・ド・ヴァンスという南フランスにある丘の上の村に避難し、そこで最後の17年間を過ごした。そこには、レイ・チャールズ、ジョセフィン・ベイカー、マヤ・アンジェロウ、ニーナ・シモンといった黒人アーティストたちが訪れていた。

マイルス・デイヴィスは自伝の中でこう書いている。「彼が書いていた本はどれも素晴らしいものばかりで、畏敬の念を抱いたのを覚えている。だから彼になんて言っていいのか分からなかった。後になって、彼も私に対して同じように思っていたことを知った。私たちは兄弟のようだと思った。私は彼の本を読み、彼の考え方が好きで尊敬していた。ジミーの事を知るにつれ、お互いに心を開き、親友になったのさ。アンティーブで演奏する度に、1日か2日は必ずサン・ポール・ド・ヴァンスのジミーの家に出向いた。彼の大きな美しい家に座って、いろんな話をしたり、大笑いしたりしたものさ」

ボールドウィンがエッセイ『Of Sorrow Songs: the Cross of Redemption』を書いたのは1979年のサン・ポールでの事だった。このエッセイは、彼がジャズの意味について最も探求したエッセイである。このエッセイは、アメリカの白人歴史家ジェイムズ・リンカーン・コリアーが著した『The Making of Jazz』のレビューであるとされているが、この本は黒人の経験とかけ離れており批評的に距離があるとして、あっさり否定されている。ボールドウィンは、ジャズこそが奴隷制という社会的死(社会において存在が受容されない状態)と対峙し、それを音として蘇らせる媒体であると主張する。彼は痛切なまでに明快にこう書いている。「ジャズは黒人奴隷競売場から始まる」。

大西洋奴隷貿易はアフリカ人から人間性を奪い、歴史も文化も奪い去った。ボールドウィンが「この事に向き合うことが出来ない者は、音楽の鍵であり、人生の鍵である『ビート』を得ることは到底叶わない。」と書いたのはそのためだ。この音楽を真に聴くためには、この音楽が作られた状況と向き合い、「文明」の名の下に歴史と経験を否定されてきた人々にそれを取り戻すという決意が必要なのである。ボールドウィンは予言的にこう結んでいる。「音楽は我々の証人であり味方である。『ビート』とは、時間の認識、時間の変様、時間を征服するための告白である。すると歴史は身を隠すためのマントではなくなり、身に纏い、共有できる衣服となる。その時、時が友達となるのだ」。ミシェル・ンデゲオチェロの新しいアルバムは、この音楽的証言を進化させ、ボールドウィンのジャズ・ゴスペルから得られる教訓を最も深いところまで掘り下げ、メロディ、リリック、リズムで体現している。

著者注:ポール・ギルロイに感謝する。

レス・バックはグラスゴー大学の社会学者。音楽、人種差別、サッカー、文化に関する著書があり、ギタリストでもある。

ヘッダー画像: ジェームズ・ボールドウィン。Photo: Jenkins/Halton Archive via Getty.