ペンシルベニア州ポコノの山間にあるディア・ヘッド・インは、この宿屋を1950年に買い取ったボブとフェイのレーア夫妻が開業した由緒あるジャズ・クラブである。ここから60kmほど南のアレンタウンに生まれたキース・ジャレットとこの店との物語は、まだ16歳ぐらいだった彼が、クラブのハウス・トリオを務めていたジョン・コーツの代役として出演した頃にまで遡る。マルチ・インスツルメンタリストとしも知られるキースはその後、この店でドラムスやギターも演奏したことがあり、スタン・ゲッツのバンドにギタリストとして誘われたこともあるという。そんなキースが、1992年にポール・モチアンとゲイリー・ピーコックとのトリオで約30年ぶりにこの店に出演し、その記念すべき演奏の模様は1994年に『アット・ザ・ディア・ヘッド・イン』としてECMから発表された。そして、この時収録しきれなかった音源を改めてまとめたのが、この『ジ・オールド・カントリー〜モア・フロム・ザ・ディア・ヘッド・イン』である。

キースとポール・モチアンとの縁は、キースの初リーダー作『Life Between The Exit Stage』にチャーリー・ヘイデンと共に参加した1967年にまで遡る、モチアンはその後も、このアルバムのトリオにデューイ・レッドマンを加えたいわゆるアメリカン・カルテットでキースと行動を共にした。ゲイリーは1977年のリーダー作『テイルズ・オブ・アナザー』でジャック・ディジョネットと共にキースを起用し、1983年以降は同じメンバーでキースのスタンダーズ・トリオの一員として精力的に活動を続けていた。また、ゲイリーとポールは、1960年代にビル・エヴァンスやポール・ブレイのバンドで共演している。このように、個々には深い音楽的つながりを持っていた3人だが、一緒に演奏したのはこのディア・ヘッド・インでのセッションが最初で最後の機会となった。しかも、モチアンとキースの共演は16年ぶりである。その意味でも、この『ジ・オールド・カントリー〜モア・フロム・ザ・ディア・ヘッド・イン』は『アット・ザ・ディア・ヘッド・イン』と並んで貴重な音源と言えるだろう。

私たちはこのアルバムで、彼らの32年前の演奏を耳にすることになるわけだが、昨日録音したと言われても信じてしまうほど、その演奏は新鮮だ。1992年当時でポールは61歳、ゲイリーが57歳、最年少のキースでも47歳と、いずれも円熟期と呼べる年齢だが、ここで聴かれる演奏の新鮮さには、プレイヤーの年齢や熟練といった時間舳を超える普遍性のようなものが感じられる。スタンダーズ・トリオについても全く同じことを感じていた筆者は、スタンダーズ・トリオが結成25周年を目前に控えた2007年に、メディア配布資料用としてキースに電話取材する機会を得たので、彼も趣味にしていた写真に絡めて、以下のような話題を振ってみた。その時のやり取りをご紹介しよう。(ちなみに、この時にはトリオによる2001年のライヴの模様を収めたライヴ盤『マイ・フーリッシュ・ハート』が発売されるタイミングでもあった。)

――この例えは、あなたが昔から写真に興味をお持ちなのを踏まえて申し上げますが、アンリ・カルティエ=ブレッソンの写真集を見ていると、写真の撮影年代が順不同に並べられていても、年代による差というものを感じないんですね。

キース・ジャレット(以下、KJ):なるほど。

――それと同じことが、あなたのスタンダード・トリオの作品についても言えるように思うんです。

KJ:実は、僕も同じように感じている。この『マイ・フーリッシュ・ハート』の音源にしても、然るべき時がくるまで温存しておいたのも、これが何年にレコーディングされたものかということは問題にならないだろうと思っていたからなんだ。然るべき時に聴けるかどうかということだけが問題でね。ECMが今までに発表した僕の音源にしても、完全に年代順になっているわけじゃないと思う。今すぐに実例は思い浮かばないけれど、ソロ・コンサートもきちんと年代順に発表されてはいないんじゃないかな。

――ヨーロピアン・カルテットの『パーソナル・マウンテンズ』は、ライヴから10年後の発表でしたね。

KJ:ああ、そうだね。たしか『心の瞳(Eyes of the Heart)』もライヴからかなり経って出たんじゃないかな(註:こちらは3年後の発表)。いずれにせよ、僕も年代順ということにはこだわっていないんだ。良いものであれば、長い間価値が持続するはずだからね(笑)。

ちなみに、同じ取材ではごく基本的な質問として、ピアノ・トリオの難しさについても聞いてみた。

KJ:ピアニストの立場で言えは、自分がピアニストであることを忘れるのが難しいね。一般的に、トリオのピアニストっていうのは、ある決まった方法でしか演奏しない。ピアノ・トリオ向けの演奏しかしないんだ。少しヴァリエイションを付ける程度でね。アルバム(『マイ・フーリッシュ・ハート』』で言うなら、「マイ・フーリッシュ・ハート」をあれだけ長時間にわたって演奏できるのは、トリオの中に、ドラマーだとかベース・プレイヤーだとかピアニストだとかいったことを意識する人がひとりもいないからなんだ。みんなは、演奏が向かう方向性のことを考えている。自分たちが何を弾くかということじゃなくてね。それがいちばん難しいことだと思う。ピアニストが然るべきタッチを習得していなければ、ピアノをまるでホーンやヴォイスのように歌わせることはできないわけで、それができなければ、使えるカードを失うことになる。そうなると、ドラムスがドカドカやって、ベースがブンブンいって、ピアノがガンガンやるだけの演奏になってしまう。それじゃあ意味がないわけで、3人が有機的に結び付きながら演奏することが肝腎なんだ。自分が特定の楽器を弾いていることが忘れられるようじゃなきゃダメだ。

ディア・ヘッド・インで観客と共に気の置けない雰囲気を生み出しているこのトリオにも、ジャック・ディジョネットとポール・モチアンの違いはあるものの、上記のキースの言葉がそっくりそのまま当てはまる。どちらのトリオも、担当楽器の制約を超えて、一個の有機体として音楽を奏でることのできるプレイヤーの集まりなのである。

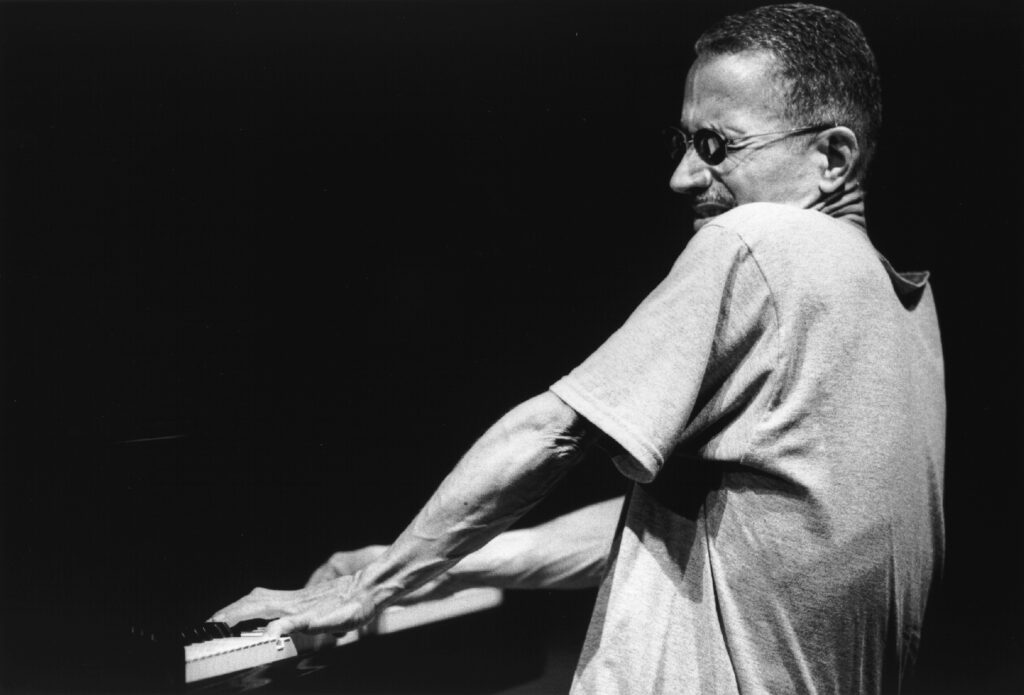

ヘッダー画像 : Photo © Wolfgang M.Weber / ECM Records