ニュー・ジャージー州にあるルディ・ヴァン・ゲルダーのイングルウッド・クリフス・スタジオは「ブルー・ノート・サウンド」に不可欠な存在だったが、このレーベルのカタログには伝説のエンジニアが録音した数々の名演の数々が貯蔵されている。

実際、ヴァン・ゲルダーが注目されるようになった最初のアルバムの1つは、1954 年 2月21日にこの有名な会場でライヴ録音され、ブルーノートでのデビューから1 年後にリリースされたアート・ブレイキー・クインテットの『バードランドの夜』であった。

評論家やジャズ・ミュージシャンたちはすぐに、プロデューサーのアルフレッド・ライオンと彼が手がけたアルバムにもたらされた独特の「ヴァン・ゲルダー・サウンド」について語り合うようになった。

1959 年 7 月、ヴァン・ゲルダーは、ニュー・ジャージー州ハッケンサックの両親の家から、建築、テクノロジー、音楽のインスピレーションが融合したイングルウッド・クリフスにスタジオを移動。「私の目標は、ミュージシャンが聴きたい音を奏でること。人間を月に送り込みたいと思った人がいたが、それを実現させたのはエンジニアだった」と、ヴァン・ゲルダーは 2005 年にニューヨーク・タイムズ紙に語っている。

プレスティッジやインパルスの著名なセッションも手がけたヴァン・ゲルダーの狙いは、ジャズの生演奏の自然な温かさ、リアリズム、親密さ、そしてその場の臨場感をスタジオで再現することだった。「ルディは生演奏の音楽の響きが大好きで、コンサートから家に帰ってレコードが生演奏とあまり似ていないと感じていた。レコードを生演奏に近づけることで、もっといい音にできると考えた」と、ブルー・ノートのプロデューサー兼再発ディレクターのマイケル・カスクーナは、2010 年の Collectors’ Weekly のインタビューで説明している。だから、ヴァン・ゲルダーの生演奏の録音が、スタジオ・セッションと同じ注意と配慮を払うのは当然のことだ。

スタジオと同じくらいライヴ音楽に情熱を傾けていたヴァン・ゲルダーは、ジャズ・コンサートの録音でリスナーを最前列に誘う。しかし、現場での録音は決して簡単な作業ではなかった。「録音には3日かかった」とヴァン・ゲルダーは2012年にJazz Wax誌に語っている。「スタジオを解体してすべての機材を車に積み込み、会場まで運転して機材をセットアップし、ミュージシャンの演奏を録音し、すべてを解体して次のセッションの前にスタジオに持ち帰らなければならないんだ」

これらのアルバムの多くは、アーティストたちが絶頂期にあり、スタジオ・セッションを超える高みへと互いを駆り立て合っていたときに作られたもので、ジャズの最も基本的な部分への魅力的な洞察を提供してくれる。そしてジャズの地下室でグラスがカチャカチャ鳴る雰囲気のある音や、ヴァン・ゲルダーが捉えた素晴らしいソロの後の苦労して得た拍手に抵抗できる人がいるだろうか。まるでその場にいるかのように。

ここでは、ヴァン・ゲルダーがブルーノートとインパルスで手がけた最も有名なライヴ・アルバム 4 枚にスポットライトを当てている。

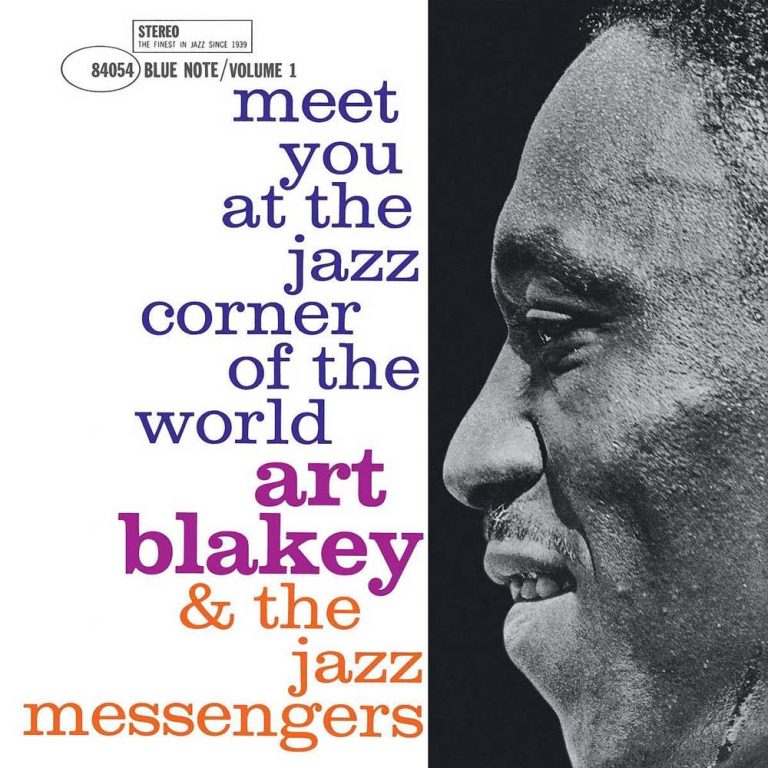

バードランド(別名ジャズ・コーナー・オブ・ザ・ワールド)は、アート・ブレイキーがブルーノートのために録音したライヴ・アルバムということもあり、最も彼と関わりの深いジャズ・クラブだった。ハード・バップのマイルストーンとされている『バードランドの夜』全3巻は、1954年2月1日に彼のクインテットによって録音された。当時、ライヴ・ジャズの録音は珍しかったため、ヴァン・ゲルダーにとっての課題は、音の純粋さを通じて評論家を説得することだった。「このセットはルディ・ヴァン・ゲルダーによって非常にうまく録音されており、クラブでのセッションの録音としては、記録上最も優れたものの1つである」とナット・ヘントフはダウンビート誌のレビューでやや不本意ながらも書きのこしている。10インチ3枚組に続いて、バードランドでのライヴ録音がさらに2枚、『アット・ザ・ジャズ・コーナー・オブ・ザ・ワールド』(Vol.1、Vol.2)と『ジャズ・コーナーで会いましょう』がリリースされた。

ヴァン・ゲルダーがライヴ・サウンドを可能な限り正確に再現するため設計したこのアルバムは、ウェイン・ショーター(テナー・サックス)、リー・モーガン(トランペット)、ボビー・ティモンズ(ピアノ)、ジミー・メリット(ベース)というジャズ・メッセンジャーズの最高のラインナップのひとつをフィーチャーしている。バードランドの悪名高きMC、ピー・ウィー・マーケットの紹介が録音されていることも、このハード・バップ・セッションを大いに刺激的なものにしている。葉巻の煙が漂ってくるようだ。

「コルトレーンは、インパルスのレコーディング・ディレクター、ボブ・シールに、レコーディング・スタジオの堅苦しい雰囲気とは対照的に、現場でのパフォーマンスには自由が加わるので、ライヴ・レコーディングを試してみたいと話していた」とナット・ヘントフは、1961年11月2日と3日にグリニッジ・ヴィレッジのヴィレッジ・ヴァンガードで行われたジョン・コルトレーン・クインテット(クラシック・カルテットのメンバーにベース・クラリネットのエリック・ドルフィーを加えた)の伝説的なレコーディングのライナーノーツで回想している。コルトレーンがインパルスで初めてリリースしたアルバムは、彼にとって初のライヴ・レコーディングでもあり、ソニー・ロリンズの『ヴィレッジ・ヴァンガードの夜』、ビル・エヴァンスの『サンデイ・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード』に続くものだった。

「スピリチュアル」の旋律の力強さが部屋中に響き渡る、あの雰囲気のある地下室にいるのがどんな感じだったかは、想像するしかないが。ヴァン・ゲルダーのライヴ・サウンドへの探求は、プロデューサーのボブ・シールとコルトレーンがその後行ったインパルス・セッションの理想的なエンジニアとなった。

カンテリーノ家がミッドタウンで経営するハーフ・ノート・カフェは、新人・ベテラン両方のプレイヤーにとって重要なプラットフォームとなった。その1人であるドナルド・バードは、ブルーノートに在籍2年目を迎え、4 枚のアルバムを録音し、1960 年 11 月に 5 人組 (バリトン・サックスのペッパー・アダムス、ピアノのデューク・ピアソン、ベースのレイモン・ジャクソン、ドラムのレックス・ハンフリーズ) を率いてハーフ・ノートに出演を果たす。

64年前の秋の夜、期待に胸を膨らませる観客の心揺さぶるざわめきは、後にUS3が1993年のブルーノート・アルバム『ハンド・オン・ザ・トーチ』の「メイク・ザ・トラックス」でサンプリングした「ジェニーン」のハード・バップの輝きへと続く。ハーフ・ノート・カフェで録音された他のアルバムには、ホレス・シルヴァーの『ライヴ・アット・ザ・ハーフ・ノート』(Hi Hat、1966年)や、ジョン・コルトレーンの失われていた名盤『ワン・ダウン・ワン・アップ:ライヴ・アット・ザ・ハーフ・ノート』などが残っている。

「クラブの雰囲気が好きで、特にヴァンガードのような親密な雰囲気のクラブが好きなんだ。観客と本当のつながりを持つことが重要なんだ。それが私たちがやろうとしていること、つまりコミュニケーションを取ることだから」とコルトレーンは『ライヴ・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード』のライナーノーツでナット・ヘントフに語っている。

バードランドでのインパルスのライヴ・アルバムも録音しているが、最もよく知られているのはヴィレッジ・ヴァンガードでの 2 枚のアルバムだろう。1966年 5月 28 日に録音された『コルトレーン:ライヴ・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード・アゲイン』には、「ナイーマ」と「マイ・フェイヴァリット・シングス」の 2 曲のみが収録されている。テナーの仲間であるファラオ・サンダース、ドラマーのラシード・アリ、ベーシストのジミー・ ギャリソン、ピアノのアリス・コルトレーンとともに、コルトレーンが前衛的な演奏に完全に変身した姿には息を呑むほどだ。コルトレーンの存命中にこのラインナップで公式にリリースされたのはこれが唯一で、最高のライヴ・ジャズ アルバムの1つであり、ライヴ・ジャズ録音の重要性を示す完璧な例となっている。

アンディ・トーマス

ロンドンを拠点とするライターで、Straight No Chaser、Wax Poetics、We Jazz、Red Bull Music Academy、Bandcamp Daily に定期的に寄稿しています。また、Strut、Soul Jazz、Brownswood Recordings のライナーノーツも執筆している。

ヘッダー画像: ルディ・ヴァン・ゲルダー。Photo: Francis Wolff / Blue Note Records写真: フランシス・ウルフ / ブルーノート・レコード。